【ADHDの脳皮質の脳画像(MRI)から分かった発達の障害】

さて、今回は2019年7月に出た最新の論文より。

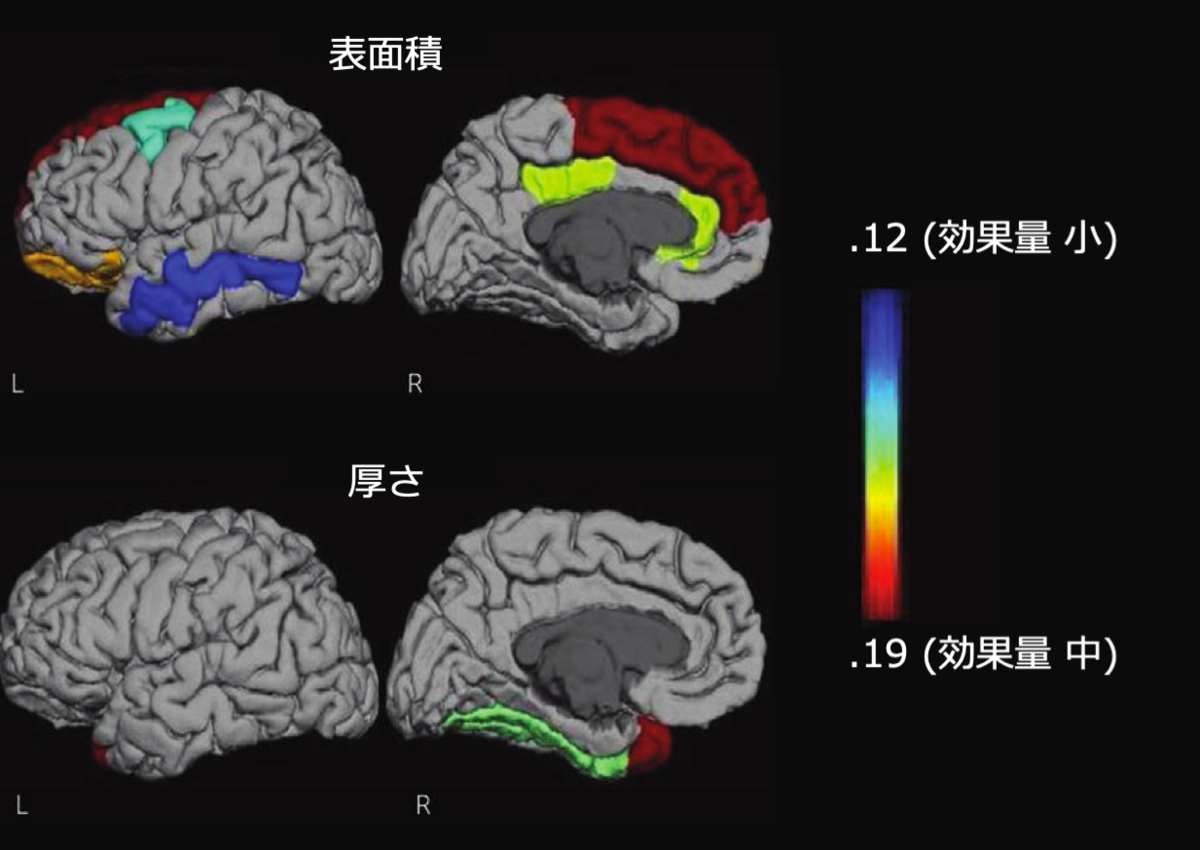

脳皮質の表面積や皮質下の厚さをADHD(注意欠如・多動症)とTD(定型発達・非ADHD)で比較した大規模なメタ解析の研究結果だ。

<ADHDの脳画像研究は多いが、実臨床で使えるシーンはまだない>

「ADHD=発達障害」という認知度は高まってきたが、実際に脳皮質の大きさが小さいということはご存知だろうか。もちろん、脳の大きさが現代社会における能力と比例するわけでは決してない(脳が小さい≠機能障害)。

これまで、多くの研究者たちが脳画像の比較がされてきたが再現性に乏しかったり、結果が不一致だったりと結論が出ていなかった。今回紹介する論文は膨大な量のデータから脳画像の差を解析しており、研究の内容はとても信頼できると思っている。

今現在(2019年9月)、研究以外の臨床現場で発達障害の診断に脳画像検査は必ずしも取り入れられない。それは「何らかの差異を見つけたとしても、それがどの程度発達障害の症状に寄与しているのか分からない(それが意味することがわからない)」からだ。腫瘍や外傷といった器質性の変化のように正常と異常が明確にならないと、診断のツールとして使えない。

ここで紹介する論文は「ADHDは確かに脳の発達がTDと異なる」という非常に興味深い結果だ(だからこそ紹介するのだが)。しかし、研究者たちも言っているように、このデータが何を意味しているのか正確なことは分からない。ただ、少しずつ研究が進んでいることは確かで、ビッグデータはとても有益な情報を落としてくれる。脳の科学は驚くほど速いスピードで発展しており、発達障害の謎が解けるのも遠い未来の話ではないかもしれない。

***********************************************

ライデックでは、ブログ以外でも様々な発達障害の情報を発信しています。気になる方は、公式HPや公式Twitterをチェックしてみてください。

⇢お気に入り登録、いいね等応援よろしくお願いいたします!

⇢また、読者のみなさまから紹介してほしい発達障害の話題や記事に対するコメントもお待ちしています!

![医学のあゆみ 脳機能イメージングの最前線 2019年 270巻9号 8月第5土曜特集[雑誌] 医学のあゆみ 脳機能イメージングの最前線 2019年 270巻9号 8月第5土曜特集[雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/516nZ1oUpIL._SL160_.jpg)

医学のあゆみ 脳機能イメージングの最前線 2019年 270巻9号 8月第5土曜特集[雑誌]

- 作者: 大久保善朗

- 出版社/メーカー: 医歯薬出版

- 発売日: 2019/08/30

- メディア: 雑誌

- この商品を含むブログを見る

***********************************************

【要約】Abstract

<研究の目的はADHDの脳とTDの脳の違いを知ること>

神経画像研究は、注意欠陥多動性障害(ADHD)の小児および成人におけるさまざまな脳領域の構造的変化を示しているが、再現性のないことが頻繁にある。著者らは大規模研究を用いてADHDに関連する皮質の特徴を特定しようとした。

<3つのサンプルをメタ解析に使用した>

①児童(4-14)・青年(15-21)・成人(22-63)期に分けて脳皮質の厚さと表面積を比較*1。

②ADHD、ADHDの兄弟がいるTD、ADHDの兄弟がいないTDの家族性の影響を評価*2。

③子どもの「注意の問題」と「脳皮質」との関連性を調査*3

<解析の結果、ADHDとTDの脳の間に明確な差があることが判明>

①ENIGMA-ADHDサンプルでは、主に前部、帯状、および側頭部の領域で、ADHD児の方が表面積が小さかった。総表面積も有意に小さく、その効果量も大きかった (Cohen's d = -0.21)。紡錘状回および側頭極皮質で、ADHD児の方が皮質下の厚みも小さかった。一方で、青年期または成人のグループでは、表面積も厚さの違いも見られなかった。

②ADHDの兄弟がいるTDサンプルでは、ADHDの兄弟のいないTDと比べ表面積が小さく、兄弟間で似た脳器質を持っていた(遺伝子の影響を強く受けていた)。

③Generation-R(小児母集団)サンプルでは、表面積が注意の問題と関連していた。

【研究背景】 Introduction

<脳画像をみても何もいえないのが現状>

じつはADHDの脳画像研究は、盛んに行われている。そして、効果の大小はあれど、構造、機能、およびコネクティビティにおいて「ADHD者とTD者の間に違いがある」ことが示されている。そんなことわかっている!と言われそうだがそれが現状だ。研究には制限が多く(横断的であり、小児が中心、サンプルサイズが小さい)、特にスペクトラムである発達障害の研究は一筋縄ではいかない。

これまでに発表された大規模な調査では、ADHD症状の重症度が皮質の薄さ(尾側中央前頭、側頭、および後頭部の領域)に関連していることが示されている*4。ただ、これはあくまで臨床サンプルであり、一般母集団には程遠い。

MRI等を使ったニューロイメージング分析でも、根本的な疑問は解決されていない。「そもそも脳の発達の違いは、生まれつきの発達障害があるから生じたものなのか?」「それとも器質的な差が障害のリスクを反映したものなのか?」

<この研究で調べるのは>

この研究は世界中のデータがコラボレーションして成り立っている、つまり世界規模の大きな研究データを扱って横断的かつ縦断的な研究を可能にしている。

①ADHDは年齢によって脳の表面積や厚みにTDと特徴的な差があるのかを調べる。

②障害に関連する皮質の特徴は遺伝的および環境的危険因子の相互関与を調べる。

③ADHD症状(不注意)と脳の構造の関係性を調べる。

【研究結果】Results

<ADHDとTD:脳の構造的な違いはある>

児童期、青年期、成人期のそれぞれの時期におけるADHDとTDの脳画像データ(MRIによって得られた)を比較している。

児童期(4−14歳)では、ADHDの子はTDの子に比べて、有意に脳の表面積が小さいことがわかった。全部で34の領域に脳を分けて解析しており、そのうち24の領域でTDに比べて発達が遅かったという結果だ。特に4−9歳という最も若い集団に注目するとエフェクトサイズは非常に大きく、全年齢層の中で一番差が大きかった。

さらに、脳皮質の厚みは4つの領域(紡錘状回、海馬傍回、前中心回、側頭極)で影響を受けていた。全体でみるとTDに比べてADHDと方が少し薄いといった結果であった。厚みだけで見ると、10―11歳で最も顕著な差がみられている。

<児童期を過ぎると脳の構造的な差は小さくなる>

一方で、青年期(15―21歳)と成人期(22−63歳)では、そういった表面積や厚みの差は見られなかったという。また、14歳以下の児の脳を比べるとはっきりと厚さで違いが出ていることから、青年および成人になるにつれて、ADHDとTDの脳の差は小さくなっていくことが分かった。

<その他の因子による差は?>

このメガアナリシスでは性別、IQ、併存疾患や治療の有無、ADHD症状の重症度によって、脳の発達に差があるかも同時に調査している。

・性別⇢影響なし

・IQ⇢表面積でごくわずかに差があり、その他は影響なし

・併存疾患⇢紡錘状回が薄い、その他は影響なし

・現在の治療⇢前頭葉で2領域の表面積が減少

・重症度(Conners questionnairesの多動・衝動性項目)⇢吻側前帯状皮質、上前頭回、および脳全体の表面積でわずかな相関

<脳の表面積は遺伝の影響を強く受けている>

ADHDは御存知の通り、高い遺伝率を示すことが知られている。ここでは、NeuroIMAGEのサンプルデータから「ADHDの人」と「ADHDの兄弟をもつ人」の脳皮質の表面積を比べている。

結果、ADHDの兄弟を持つ人は、そうでない人と比べて脳の総表面積が有意に小さいことがわかった(p = 0.003)。特に3つの脳領域において、TDと表面積に有意な差があった(尾側中頭前頭回; p = 0.0001、後眼窩前頭回; p = 0.002、上前頭回; p = 0.0004)。面白いのは、TDの人>>>ADHDの兄弟を持つTDの人>ADHDの人という図式が成り立っており、ADHDの人とADHDの兄弟を持っているTDの人はあまり大きな差がないということだ。

つまり、家族にADHDの兄弟をもつ人たちは、ADHDと診断されていないにも関わらず、脳の表面積はADHDの人たちに似ていて少し小さいということがわかった。やはり、遺伝子(家族性)による発達の影響を強く受けていることがわかった。

<脳の特徴(表面積や厚み)とADHDの症状に関係はあるのか>

Population-based分析では、CBCL=Child Behavior Checklist *5の問題行動尺度のひとつである「注意の問題」と尾側中前頭回、中側頭回、および総表面積の減少とに関連性があると示されている。

このCBCLの「注意の問題」に非言語IQやADHDの薬物を解析に入れても、結果には影響がなかったことから、知的な発達障害や薬物治療による脳表面積の減少とは言い難い。CBCLは保護者がつけるものなので「注意の問題」スコアは的確で、ICVを共変量として入れても入れなくても総表面積は確実に小さくなっている(FDR<0.001)。

つまり、ADHDの高次の不注意症状は、特定の脳領域の表面積減少と関連しているかもしれないということだ。

【結論】Conclusion

<効果量(エフェクトサイズ)は小さい>

この研究では脳皮質の表面積と皮質下の厚みについて調べており、いずれもADHDの児童は定型発達の児童と比べて小さかったり(薄かったり)していた。しかし、「ADHDだから脳が小さいんだ!薄いんだ!」とは決めつけない方がよい。(筆者らも認めているが)脳の差で見られた効果量は非常に小さい。これは、その他の精神疾患でも見られる効果量と同程度なので、必ずしも「ADHD特有」の発達の差とは言い切れないだろう。

<成人期には定型発達に追いつくのか>

縦断的に見ると、ケースコントロールの違いはすべて児童期で顕著だった。そして、青年および成人期では有意ではなかった。事後分析では、3つの年齢層では年齢が上がるにつれて差異が小さくなることがわかっており、このことから児童期の皮質の発達は不全ではなく遅延だと結論付けられている。

成長すれば発達障害も定型発達の脳と同じになるという考え方は少し短絡的かもしれない。その理由は主に次の2つだ。

・児童期はサブグループの存在があり、その影響も大きい

・児童期は併存疾患の影響を受けていない

児童期のADHDグループは、成人期まで持続するのか、はたまた寛解するのか、併存疾患に罹るのか等、複数のサブグループが存在している。一方で成人のADHDグループは、(成人期に新たに診断されたADHDを除けば)主に持続性のADHDだけだ。併存疾患はメタアナリシスの研究データから除外されている可能性が高い。つまり、児童期と成人期ではグループの均質性が保たれていないという理由だ。

これからは、もっと多くの縦断的な研究が必要になってくるだろう。こういった研究が進めば、ADHDが成人期に寛解する子と持続する子との比較ができるのではないかと思っている。成長過程で何かが起きたのか、それとも幼少期から決まっていたのか、近い将来は明らかになってくるだろう。

<脳の発達障害⇒行動の問題へと直結している>

ADHDが発達に影響を受ける脳の領域は、皮質全体に広がっている。容積や表面積が小さいことからも想像がつきやすい。しかし、重要なのは「どの領域の発達が遅れている」ことで「ADHDの症状が出てくるのか」である。例えば、前頭皮質の働きが悪いと、反応抑制、注意に関連する認知プロセスで障害を受けるだろうし、帯状皮質の働きが違えば実行機能や感情面で不安定になるかもしれない。

表面積と厚さの両方が影響を受けたため、側頭皮質の発見は特に興味深い。この領域の機能は多様であり、意味的記憶と抽象的な概念の処理、注意、および感情の処理と規制に関与しているようだ*6。

感情処理に関与する脳領域の調査結果が面白い。発達特性のある人の中には、感情調節が上手ではないために「我慢できずにキレる」という人も多くいる。この行動の根底にも脳の器質的な変化(眼窩前頭皮質、帯状回、および扁桃体のネットワーク障害)があるのだと筆者らは考察している*7。

ADHDの特性はスペクトラムだが、それは発達が障害されている脳の領域とその程度が人によって全く異なるからである。しかし、この論文のように「注意の問題」⇔「尾側中前頭回、中側頭回の表面積の減少」のように相関関係がわかってくれば、脳画像診断から「行動の障害度」が分かってくることになる。いずれは、発達障害は幼いうちから脳の器質的な変化を治療すれば治るようになるのだろうか?今後のビッグデータの集積と「メガ」アナリシスに目が離せない。

***********************************************

発達特性研究所 (RIDC: Research Institute of Developmental Characteristics)

本記事は株式会社ライデックによって作成されました。できるだけ、簡単でわかりやすい言葉で、英語を日本語に意訳していますが、データの解釈や内容表現に誤りがあれば、コメント欄にてご指摘ください。また、弊社HPやTwitterにてさまざまな発達特性情報を発信していますので、興味のある方はそちらもチェックしてみてください。

***********************************************

*1:データはENIGMA-ADHDの36センターで別々に比較したメタアナリシスをメガアナリシスした。ADHD者(N = 2,246人, mean age19.22)と対照者(N = 1,934人, mean age18.05)

*2:データはNeuroIMAGE研究(N = 506)

*3:データは小児母集団サンプルGeneration-R(N = 2,707, mean age10.11)

*4:Mous SE, Muetzel RL, El Marroun H, et al: Cortical thickness and inattention/hyperactivity symptoms in young children: a population-based study. Psychol Med 2014; 44:3203–3213

*5:CBCL

Child Behavior Checklist/4 −18, 〔CBCL4 歳〜18 歳用) がある。幼少期から思春期にいたる子どもの情緒や行動を包括的に評価する質問紙。よく欧米各国で利用されている。日本語版もでているが臨床的に用いられることは欧米諸国に比べると少ない。CBCL は保護者が子どもの行動と情緒を評価する。

*6:Bonner MF, Price AR: Where is the anterior temporal lobe and what does it do? J Neurosci 2013; 33:4213–4215

*7:Shaw P, Stringaris A, Nigg J, et al: Emotion dysregulation in attention deficit hyperactivity disorder. Am J Psychiatry 2014; 171:276–293