みなさん

明けましておめでとうございます!

ライデックの村田です。

ブログを通じてにはなりますが、今年もよろしくお願いします。

みなさんは、“楽しい!もっとやりたい!!”と思いながらすることはないでしょうか?あるいは、“楽しくはないけど、することで何かしらのメリットが得られるから”と思いながらすることはないでしょうか?一方で、“したくはないけど、しないといけないからなぁ”としぶしぶすることはないでしょうか?私は、楽しい!と思うことには、高いモチベーションで楽に取り掛かれるのですが、しぶしぶといったことには、モチベーションが上がらなければ、気分もどんよりとした感じになるので、取り組むことにも苦労をするのですが、みなさんはどうでしょうか?

ところで、こういったモチベーションの違いはどうして起こるのでしょうか?また、モチベーションの違いは、メンタルヘルスに影響を与えることはあるのでしょうか?

今回は、そういったことに関係する自己決定論と呼ばれる理論のお話になります。

今回ご紹介する論文は以下のリンクから読むことができます。

Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development, and Health

自己決定理論の概要

自己決定論(self-determination theory; SDT)とは、人間のモチベーション、発達、ウェルネスに関係する理論とされています。簡単に言えば、自分たちは、どのような理由でモチベーションを持ち、どのような理由によるモチベーションの方が、より心理的に健康であったり、自己成長に繋がるか?と言ったといったことについて論じているものになります。

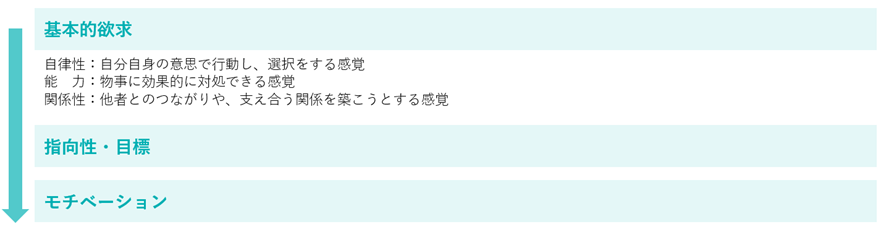

この理論によると、私たちには基本的な欲求があり、その欲求に基づいて、何を目指したり、大切にしたりするのかといった指向性や目標が生まれ、それらに基づいて、モチベーションが形作られるとしています(下図のような流れです)。ただし、指向性、目標そして、モチベーションのタイプは複数あり、どのタイプになるかは、基本的な欲求がどの程度満たされるかによるとされています。順を追って、基本的な欲求、指向性と目標、モチベーションについて見ていきましょう。

基本的欲求

さて、では、私たちがもつ基本的な欲求とはなんでしょうか?SDTでは、自律性(Autonomy)、能力(Competence)、関係性(Relatedness)の3つを基本的な欲求としています。一つずつ説明をしていくと…

“自律性”とは、自分自身の意思で行動し、選択をする感覚になります。この欲求が満たされることで、私たちは、行動を"自分の意志に基づいて決めた"との感覚が高まるとされています。つまり、他者や環境からのプレッシャーからではなく、自分自身の価値観や意思に基づいて行動する感覚に関する欲求になります。

二つ目の“能力”とは、物事に効果的に対処できる感覚になります。この欲求が満たされると、私たちは、自分自身の能力を信じることができ、新しい課題や難しいと感じるようなことにも、意欲的に取り組もうとします。そういった感覚に関する欲求です。

三つ目の“関係性”とは、他者とのつながりや、支え合う関係を築こうとする感覚になります。家族や友人などとの信頼関係や支援があることで得られる安心に関する欲求です。

SDTでは、先ほどお伝えした通り、これらの欲求がどのくらい満たされるかで、私たちのモチベーションに関する指向性が形作られると考えています。

なるほど、自分を振り返ってみると、興味があることは積極的に取り組みますし、ハードルが高すぎるものよりも、適度なものの方が積極的に取り組むなぁと思います。また、一人よりも、誰かの支えがあることを感じられる時の方が、不安を感じていても取り組みやすいなと思います。

指向性と目標

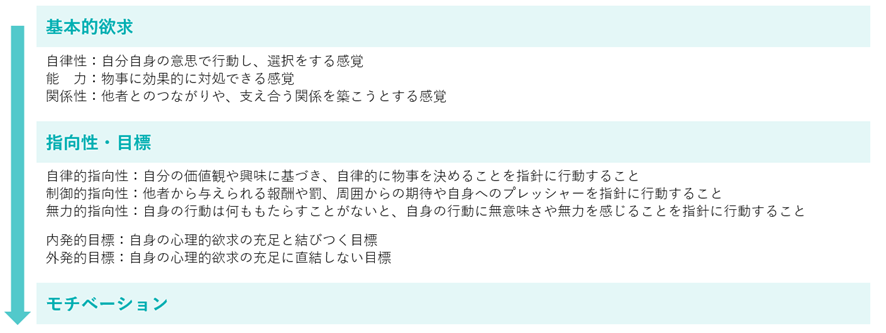

では、指向性にはどのようなタイプがあるのかと言うと、基本的な欲求が満たされる程度により、自律的指向性(Autonomous Orientation)、制御的指向性(Controlled Orientation)、無力的指向性(Impersonal Orientation)のいずれかの指向性に別れるとされています。こちらについても、一つずつ説明をしていくと…

“自律的指向性”とは、自分の価値観や興味に基づき、物事を自律的に決めることを指針に行動することを指します。この志向性は、3つの基本的欲求がバランスよく満たされていることで現われるとしています。また、自律的指向性が高い場合、自分自身の意思で行動を選択したり、自己成長や心理的な充実感を追求しようとする動機づけ(内発的動機づけ)が強くなると言われています。

“制御的指向性”とは、他者から与えられる報酬や罰、周囲からの期待や自身へのプレッシャーを指針に行動することを指します。この指向性は、自律性の欲求充足が阻害される場合に示されやすいとされています。また、制御的志向性が高い場合、他者や環境からのプレッシャーや義務感に基づき行動をすることが多くなるとされています。加えて、この指向性が強い場合、後に話します、制御的モチベーションが強くなると言われています。

“無力的指向性”とは、自身の行動は何ももたらすことがないと、自身の行動に無意味さや無力を感じることを指針に行動することを指します。この志向性は、基本的欲求が十分に満たされないことによって発達するとしています。この指向性が高い場合、行動を起こすためのエネルギーや意思を持つことが難しくなると言われています。また、心理的な不健康さと関係することも示唆されています。

また、SDTでは、指向性だけでなく、基本的な欲求の程度により生活の目標の置き所も“内発的目標”か“外発的目標”かのどちらかになると示しています。

“内発的目標”とは、自身の心理的欲求の充足と結びつく目標です。これを目標に行動をする場合、例えば、自己成長や社会貢献、他者との良好な関係の構築を目指した行動を取りやすくなることが示唆されています。また、心理的健康にも良い影響を示すと言われています。

一方、“外発的目標”とは、自身の心理的欲求の充足に直結しない目標です。これを目標に行動をする場合、例えば、財産や地位といったように、他者から与えられる物や評価を得ることを目指した行動を取りやすくなるとされています。ただし、その特徴ゆえ、心理的な満足感や長期的な幸福にはつながりにくいことも示唆されています。

なるほど、確かに、基本的欲求が満たされている場合は、自律的指向性や内発的目標が高まるなぁと思います。一方で、制御的指向性や外発的目標に基づく行動をするときは、やりたいわけではなく、やらざるを得ないなぁといった気持ちや、ご褒美を求めるようにビジネスライクな気持ちで物事に取り組んでいるなと思います。また、“やらされている”“拒否できない”“どうしてよいかわからない”ようなことを求められたなら、無力的指向性が高まるだろうなぁと思います。

モチベーション

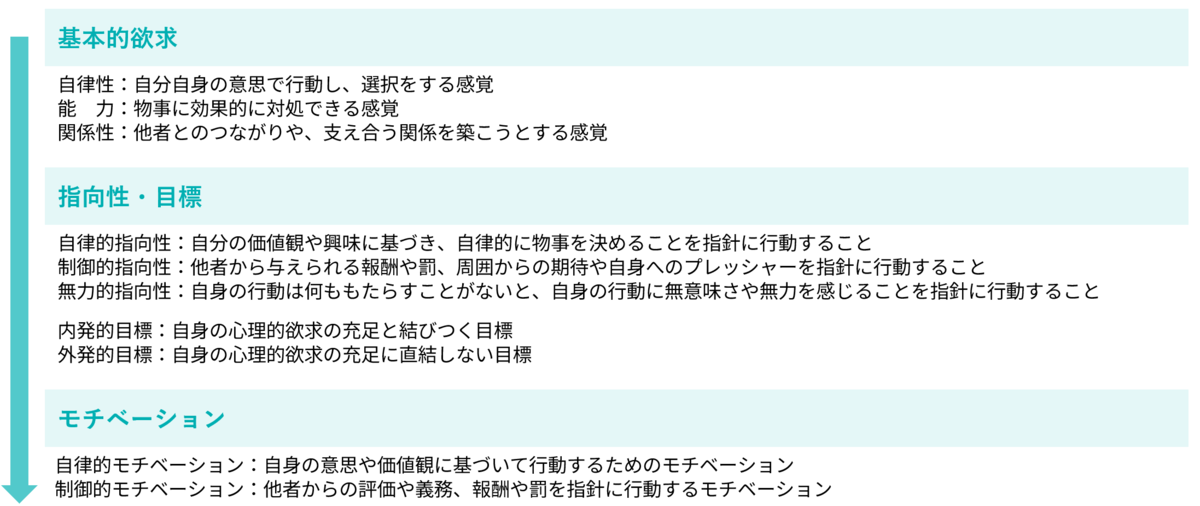

さて、基本的欲求が充足される程度によって、私たちの行動の指針となるものが定まることで、私たちは、どのようなモチベーションを持つようになるのでしょうか?この論文では、自律的モチベーション(Autonomous Motivation)と制御的モチベーション(Controlled Motivation)のどちらかになると示しています。

それでは、自律的モチベーションとはどのようなものかというと、自身の意思や価値観に基づいて行動するためのモチベーションとされます。このモチベーションを得るためには、内発的動機づけだけでなく、自身の価値観やアイデンティティと一致した、内発的動機に似た自律的な性質をもつ外発的目標も必要となると示唆されています。例えば、英語が好きで、英語に関する知識を得たい人(内発的動機づけ)が、その延長でTOEICを受けることで、周囲から賞賛をされたり、仕事面等に有利になったり(外発的目標)といった感じでしょうか。そういった特徴もあり、このモチベーションが高い場合、心理的健康度の向上や、活動が継続しやすくなることが示唆されています。

一方で、“制御的モチベーション”とは、他者からの評価や義務、報酬や罰を指針に行動するモチベーションとされます。このモチベーションは、行動の目的が、報酬や罰の回避のみに基づく場合や、プレッシャーや義務感に基づく場合に示されるとされています。例えば、「勉強をしなければいけない」と感じる一方で、積極的に学びたいわけではなく「落第点を取りたくない。悪い成績をとって馬鹿にされたくない」といった感じでしょうか。そのため、このモチベーションが高い場合、自身の行動に対して充実感が得られず、ストレスを抱えやすくなり、その結果、心理的健康の低下や、その活動の継続につながりづらくなることが示唆されています。

なるほど、確かに、自律的モチベーションのように、興味があることをする時は、一つできたり、一つ知ったりすると、じゃあ、これは?と自然と、ちょっとずつ難易度の上がる次のステップに取り組むといったパターンを続けているなと思います。一方で、制御的モチベーションのように、義務感やご褒美を目当てでしていることは、ストレスを感じるので、楽しめる余地を見つけないと、どこかで飽きてしまいモチベーションが下がっていくなぁ思います。

おわりに

いかがでしたでしょうか。このような情報をみると、自律的モチベーションに基づいて物事に取り組みたいと、個人的には思います。とはいえ、私自身を振り返ってみると、制御的モチベーションでしていることも多いなぁと思います。

論文中では、今この瞬間の自分の内面と向き合うマインドフルネスと呼ばれる技法を用いることで、自分のニーズや感情に気づくやすくなり、内発的な動機づけが促されることが示唆されています。ですので、せめて、自分にとって重要な目標を考える時や、最初は自律的モチベーションで行っていたことのモチベーションが下がってきたなぁと感じる時は、マインドフルネス等を利用して、自身の基本的欲求やモチベーションについて改めて確認をしてみても良いのかなと思います。

皆さんは、どちらのモチベーションで物事に関わる機会が多いでしょうか?

それでは、また

***************************************

ライデックでは、ブログ以外でも様々な発達障害の情報を発信しています。気になる方は、公式HPや公式Twitterをチェックしてみてください。

⇢お気に入り登録、いいね等応援よろしくお願いいたします!

⇢また、読者のみなさまから紹介してほしい発達障害の話題や記事に対するコメントもお待ちしています!

***************************************

発達特性研究所 (RIDC: Research Institute of Developmental Characteristics)

本記事は株式会社ライデックによって作成されました。できるだけ、簡単でわかりやすい言葉で記述しています。データの解釈や内容表現に誤りがあれば、コメント欄にてご指摘ください。また、弊社HPやTwitterにてさまざまな発達特性情報を発信していますので、興味のある方はそちらもチェックしてみてください。