みなさんこんにちは

ライデック心理士の村田です。

皆さんは、たられば話しや、もしも話は好きですか?

私は、失敗したなーと思ったことを思い出す時に、あー、こうしていたら周りの人達が助けてくれて安心しただろうなぁとか考えますし、

心配なことを考える時にも、こうしたら助けてくれて安心できるだろうなぁとかイメージすることがよくあります。そんなことを考えたり、イメージしていたりすると、本当に安心を感じて、リラックスしたり、ほっとしたりします。

みなさんはどうでしょうか?

ただ、このほっとする感覚、気のせいなのかなーとか、イメージだけしてもそんなに意味はないかなーとか、たらればなんて考えても無駄かなーとか思ったりしていたのですが、どうも、そうではないみたいです。

今回は、そんな論文を紹介したいと思います。

論文へのリンクは以下です。

When Imagining Yourself in Pain, Visual Perspective Matters: The Neural and Behavioral Correlates of Simulated Sensory Experiences

研究の紹介

この研究は指を切ってしまった場面をイメージしてもらった時のイメージの鮮明さ、痛みの強さ、そして、脳の活動について調べたものになります。

ただし、次の3つの視点からイメージすることを参加者に求めています。

1) 自分自身に起っているとして、それを自分が観ているようにイメージしてもらう

2) 自分自身に起っているとして、それを第三者視点で観ているようにイメージしてもらう

3) 他人に起っているとして、それを第三者視点で観ているようにイメージしてもらう

1と3はどちらも自分の目から見たイメージですね。個人的には自分のことを思い返したりする時の視点は1ですし、誰かがしていたことを思い出す時の視点は3だなぁと思います。一方で、2の視点は、自分で自分をみたイメージですね。ビデオに映った自分を見るような視点になるかと思いますが、個人的には、この視点で自分のことを思い返すことはあまりないなと思います。また、2と3は他人事のような印象を受けます。

とはいえ、このような視点の違いで、イメージの鮮明さ、痛みの強さ、脳の活動の違いについて検討しているのは面白いですね。

このブログでは、話を分かり易くするために

1のイメージを「自分がまさに体験しているようなイメージ」

2のイメージを「映像を通して自分を観るようなイメージ」

3のイメージを「他人が体験しているところを観ているようなイメージ」

と、呼びたいと思います。

ちなみに、イメージの鮮明さと痛みの強さは自己申告、脳の活動についてはfMRIと呼ばれる装置を使って測定しています。

さて、結果をみてみましょう。

まず、イメージの鮮明さについてみると、

自分がまさに体験しているようにイメージをすると、映像を通して自分を観るようにイメージする場合や、他人が体験しているところを観ているようにイメージする場合に比べて、イメージが鮮明であることが示されました。

つまり、自分が体験しているところを自分視点で思い返すと、その時のことを鮮明に思い出す一方で、他人事のように思い出すと鮮明さが和らぐようです。

次に、痛みの強さをみると、

自分がまさに体験しているようにイメージをすると、映像を通して自分を観るようにイメージする場合や、他人が体験しているところを観ているようにイメージする場合に比べて、痛みが強いことが示されました。

つまり、自分が体験しているように思い返すと、その痛みまで強く感じる一方で、他人事のように思い出すと感じる痛みは和らぐようです。

ここまでの話はイメージの鮮明さと、その感覚との話になります。個人的には、その2つの感覚が合わされると、生々しいなぁと感じます。

例えば、怖かったこと、イライラしたことを思い出す時、あるいは不安なことをイメージする時に、その時の感覚も含めてしっかりと思い出すことができたり、イメージができたりすると、生々しいなぁと思うことがあります。

みなさんはいかがでしょうか?

さて、3つめの脳の活動についてみる前に、

もう少し詳しくお話をしますと、この研究では脳の中でも、

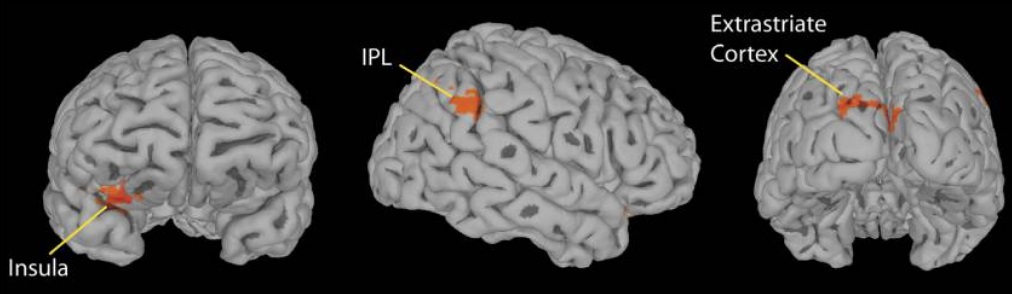

例えば、何かに触れた時に感じる身体感覚や、不安やイライラ、リラックスした時に感じる感情といった、身体感覚や感情に関連する部分(右前部島皮質:下図の左)、

目を閉じても自分の手がどこにあるかが分かったり、物をつかんだり、動いたりする時の感覚といった、身体の位置や動作のイメージに関連する部分(右下部頭頂葉:下図の真ん中)、

物をみたり、想像したりといった、視覚や視覚イメージに関連する部分(左外側後頭皮質:下図の右)

の活動を測定しています。

さて結果に戻ると、自分がまさに体験しているようにイメージをすると、映像を通して自分を観るようにイメージする場合や、他人が体験しているところを観ているようにイメージする場合に比べて、これら三つの部位のどれもが、その活動が活発であることが示されました。

(左から右前部島皮質、右下部頭頂葉、左外側後頭皮質)

つまり、自分がまさに体験しているようにイメージをすると、身体感覚や感情的な感覚も活性化されるようです。

確かに、不安なことを考えたり、イライラするようなことを考えていると、気づけばドキドキしてきたり、身体に力が入ってしまったりしていますし。逆に、リラックスしていた時のことを思い返すと、自然と身体の緊張が抜けているように感じます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

さて、冒頭で話した通り、個人的には、“たられば”や“もしも”の話なんて考えても無駄とか思うこともありますが、でも、考えてみると、気持が落ち着いたり、安心したりもします。これは、気のせいかなと思ったりもしていたのですが、どうやら、そうではなく、思うだけでも、それと類似した活動が脳では起きているようです。つまり、実際に体験をすることはできないものの、実際に体験することと同じ感覚を感じることはできるようです。ですので、“たられば”や“もしも”の話は、まんざら無駄なことでもないのかなと思います。頭の中で当事者としてシミュレートしてみることも意味があるということでしょう。

一方で、不安なことや、怖いこと、イライラするようなことといったように、冷静に捉えることが難しいような出来事を思い出す時には、映像を通して自分を観るように思い出すといったように思い出すことで、いわゆる、客観的あるいは落ち着いて捉えたり、考えたりすることがしやすくなるようなので、物事を考えたり、思い出す際には必要に応じて自分の視点を切り替えて扱おうかなと改めて思いました。

皆さんはいかがでしょうか?

それではまた

***************************************

ライデックでは、ブログ以外でも様々な発達障害の情報を発信しています。気になる方は、公式HPや公式Twitterをチェックしてみてください。

⇢お気に入り登録、いいね等応援よろしくお願いいたします!

⇢また、読者のみなさまから紹介してほしい発達障害の話題や記事に対するコメントもお待ちしています!

***************************************

発達特性研究所 (RIDC: Research Institute of Developmental Characteristics)

本記事は株式会社ライデックによって作成されました。できるだけ、簡単でわかりやすい言葉で記述しています。データの解釈や内容表現に誤りがあれば、コメント欄にてご指摘ください。また、弊社HPやTwitterにてさまざまな発達特性情報を発信していますので、興味のある方はそちらもチェックしてみてください。