ADHDの症状として、不注意・多動・衝動性が3つの主要な行動特性として有名ですが、ADHD脳の持つ実行機能障害がその背景に潜んでいると理解されています。今回ご紹介する研究はADHD者と定型発達者それぞれ約130人に対して、様々な認知機能テストを行って、ADHDと定型発達のテスト結果を評価しています。

【成人ADHDの認知機能の異種性:神経心理学的評価による系統的分析】

原文はこちらから↓

***************************************

Cognitive heterogeneity in adult attention deficit/ hyperactivity disorder: A systematic analysis of neuropsychological measurements

Author|Jeanette C.Mostert

Institution|Radboud University Medical Center, Nijmegen, The Netherlands

Accepted| 13 Aug 2015

Journal|European Neuropsychopharmacology (2015) 25, 2062–2074

DOI | http://dx.doi.org/10.1016/j.euroneuro.2015.08.010

***************************************

発達特性研究所 (RIDC: Research Institute of Developmental Characteristics)

***************************************

本記事は株式会社ライデックによって作成されました。できるだけ、簡単でわかりやすい言葉で、英語を日本語に意訳していますが、データの解釈や内容表現に誤りがあれば、コメント欄にてご指摘ください。

***************************************

【要約】Abstract

今回紹介するのは (少し古いが)2015年にオランダで発表された論文だ。ADHDの成人(N = 133, 男性42%, 平均年齢36歳)と定型発達の成人(N = 132, 男性40%, 平均年齢36歳)に様々な神経心理学的な課題を行い、いくつかの脳領域における認知機能を比較している。

結果として、

・健常成人と比較して、ADHD者は認知機能に障害を示し、より衝動的であり、反応時間にばらつき(変動性)があった。

・しかし、エフェクトサイズは中程度(範囲:0.05〜0.70)であり、ADHD者の11%は認知機能障害を全く示さなかった。

***************************************

ADHDを「集団」でみるといくつかの認知領域で実行機能の障害がみられたが、「個人」でみると非常に個人差のある特性であることがわかった。

***************************************

【研究背景】 Introduction

<発達障害は治らない>

子どものADHDは、高い遺伝性の神経発達障害であり、時間がたっても強く持続するため大人になっても治らないという認識がある。少なくとも35%が成人になっても完全なADHD基準を満たしており*1、この割合は部分的に寛解した患者も含めると78%にものぼるとされている*2。

<ADHDの脳は機能が低下している領域がある>

そもそも、ADHDの不注意・多動・衝動のような行動特性はどこからくるのだろうか?ADHD者の脳の認知領域を調べると、認知機能障害が背景に潜んでいるとわかってきた。最近ではADHDの脳について、次の機能の低下が提唱されている。

- 実行機能(Executive functioning: EF)

―Planning(計画), Working memory(作業記憶), Inhibitory control(抑制調節), Set-Shifting(注意の切り替え)

- 報酬と動機付け(Motivational reward)

―Delay aversion(遅延嫌悪), Impulsivity(衝動性), Inattention(多動性), Hyperactivity(不注意)

- 時間に対する理解の乏しさ(Timing difficulties)

―Time estimation(時間の経過予測)

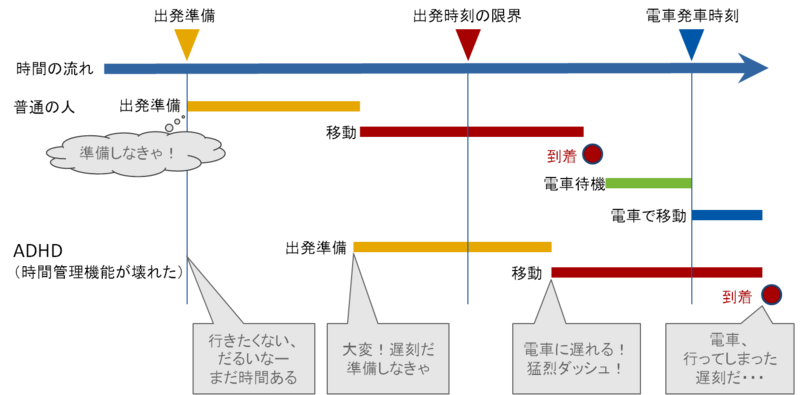

例えば、ADHDの先延ばしの例を挙げてみた。

普通の人なら、電車の時間に間に合うように「余裕をもって出発準備をします」

しかし、ADHDの人は出発準備が遅いのです。ギリギリの時間か完全にアウトになってから準備をし始めます。

なぜなら、時間の見積もりが大甘だから。その原因は脳の時間処理機能に異常があったのです。

発達障害は、このような脳機能の不全から引き起こされる実行機能の弱さが社会的な生きにくさにつながっている。私も発達障害の脳特性を理解すること(=実行機能の障害を知ること)からの研究アプローチが重要だと思っている。

これらの脳の機能障害を神経心理学的な課題を用いて評価することで、ADHDの脳特性を知ることができると筆者らは考えているようだ。例えば、そういった認知機能テストのスコアを評価できるようになれば、目に見えている行動の評価(遅刻してしまった!)だけでなく、目に見えていない評価(時間管理機能が弱い)によって、より正確なADHDの診断や治療の選択が可能になるかもしれない。

<9つの認知機能テストを実施してADHDの弱点を探した>

(話が脱線したが) ここで紹介する論文では次のような研究を行っている。

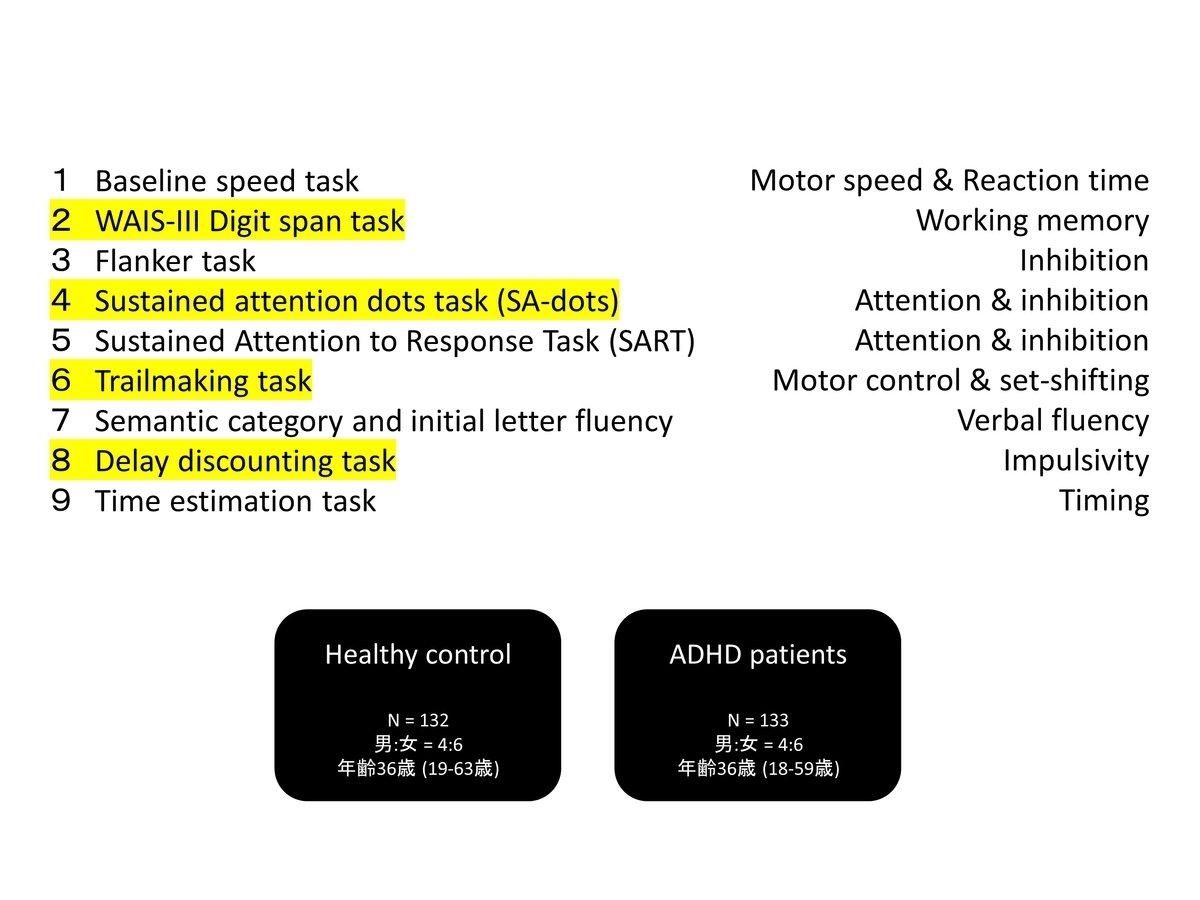

参加者は健常者(Healthy control: HC)と持続性ADHD者(ADHD)をオランダのコホート研究の一環として298人をラドバウド大学で集めた。そのうち、アルコールなどの薬物依存であったり併存の精神疾患がある人を除外し、最終的にHC132人とADHD133人の計265人が研究に参加した。認知機能テストは全部で9つ行った(図1)。

各認知機能テスト毎に関与する機能が異なっている。それぞれの認知機能は注釈を参考にしてほしい*3

***************************************

ADHDの認知機能の異種性を神経心理学的評価によって系統的に分析した

***************************************

【研究結果】Results

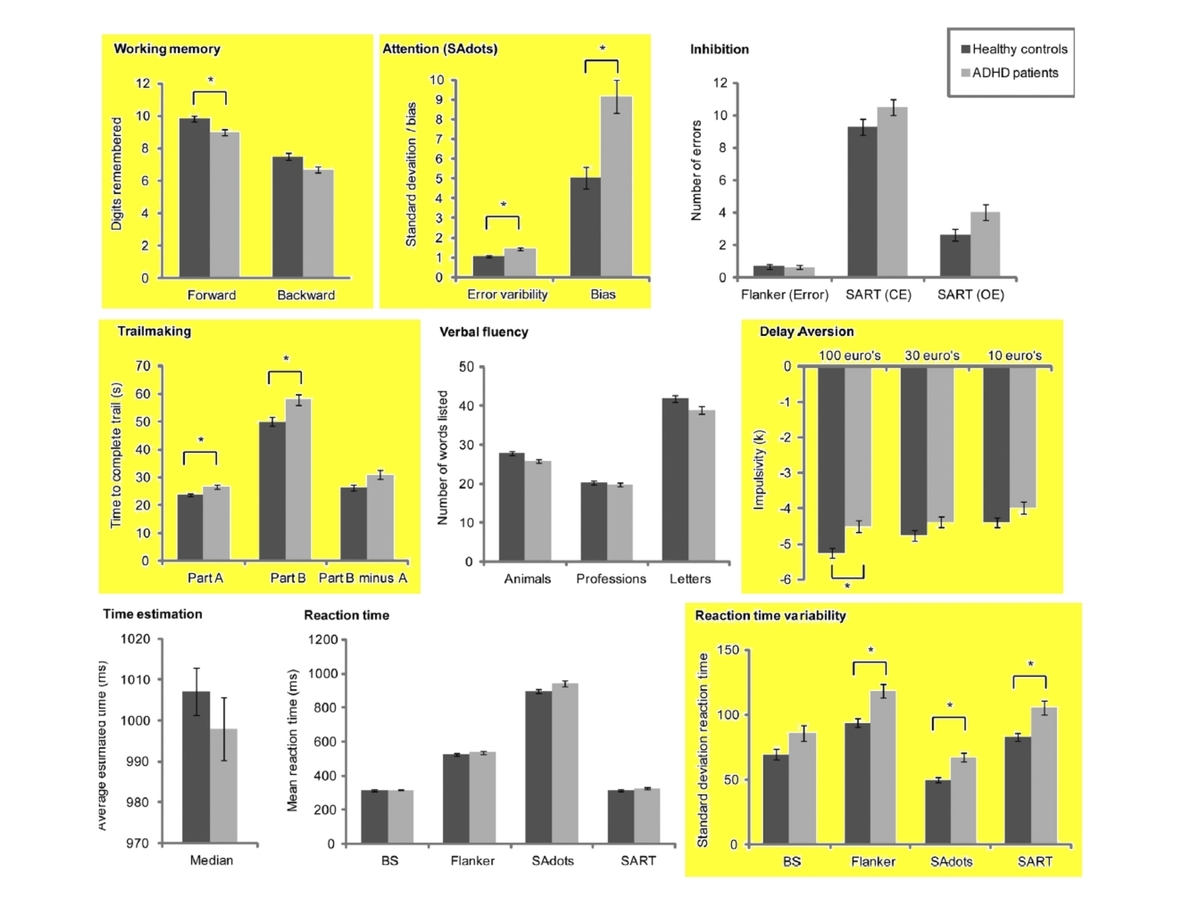

<ADHDの方が成績が低いものが多い>

上の図2は各テストの結果一覧を示したものだ。黄色で色を付けたものがADHDとTDで有意な差が見られたテストで、9つのうち5つでADHDの機能が低下していることが判明した。ADHDの特徴としての不注意や衝動性を考えれば「成績が低い」という形でこのような結果が出るのは当然と考えていいでしょう。

次に各テストをさらに細かく見ていくことにする。

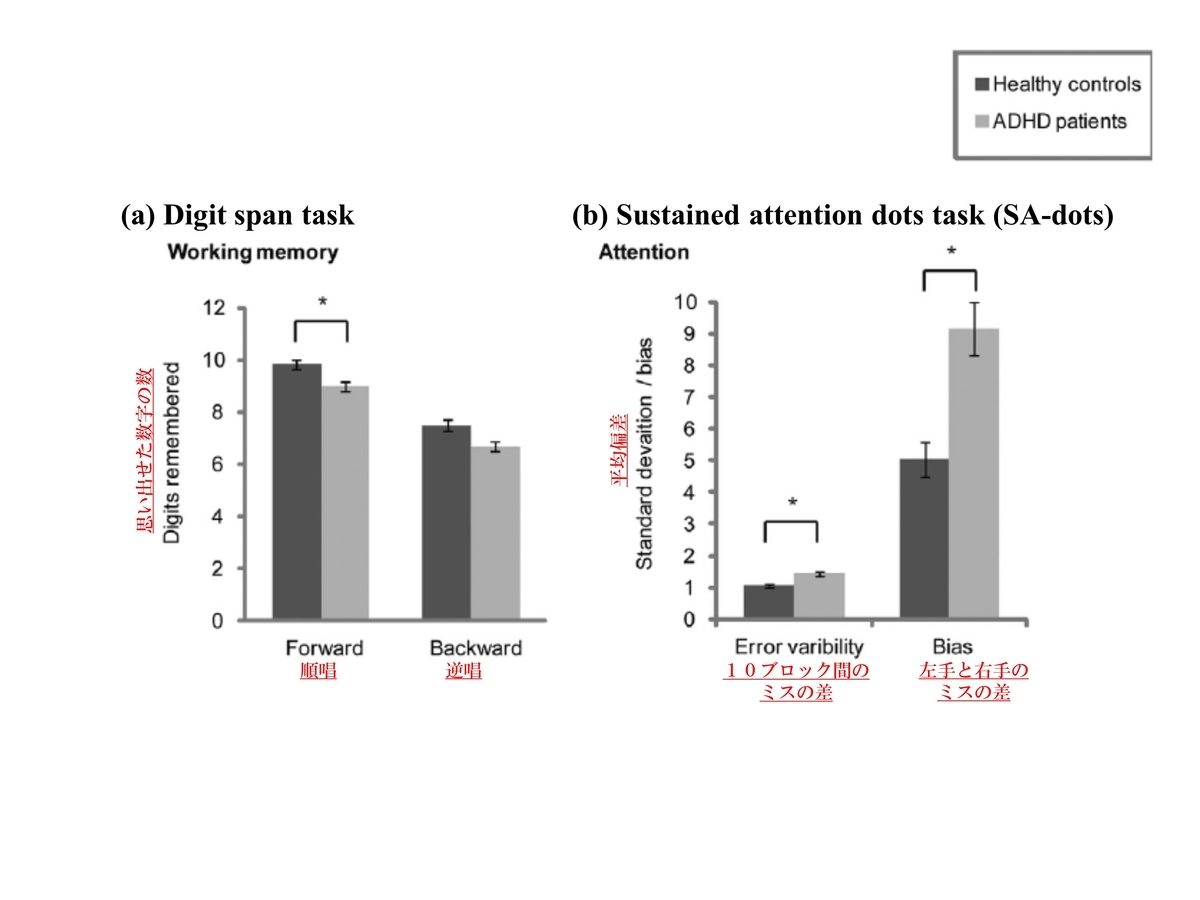

実行機能の中でも中核的な機能を担っている“Working Memory”を調べる「数唱課題」の結果を図3 (a)に示した。Digit span taskでは、ADHD群は順唱にて有意に暗唱できた数が落ちていた(Mean HC9.83→ADHD8.99, p=0.001)。逆唱では差がなかった。先行研究をまとめると、相対的にみれば、順唱は音韻的短期記憶能力をより強く反映し、逆唱は実行機能をより強く反映する課題であるといえる。したがって、音韻的短期記憶(作業記憶)はADHD者が少し苦手な傾向がありそうだが、実行機能においてADHDとHCはさほど差がないといえるのではないだろうか。

一方で図3 (b)は“注意の偏り”を検出する「ドットプローブ課題」の結果である。課題遂行時間に差はなかったが、errors variability (10ブロック間のミスの差)はわずかに増大し(Mean HC0.70→ADHD0.86, p<0.001)、Response bias(左手と右手のミスの差)は増大した(Mean HD5.05→ADHD9.16, p<0.001)。連続的な遂行課題において、ADHD群は持続的な注意の欠如を示した。課題の評価は反応時間ではなく、こうしたバイアス(偏り)やバライアビリティ(変異)で反映するというこの結果は非常に興味深い。

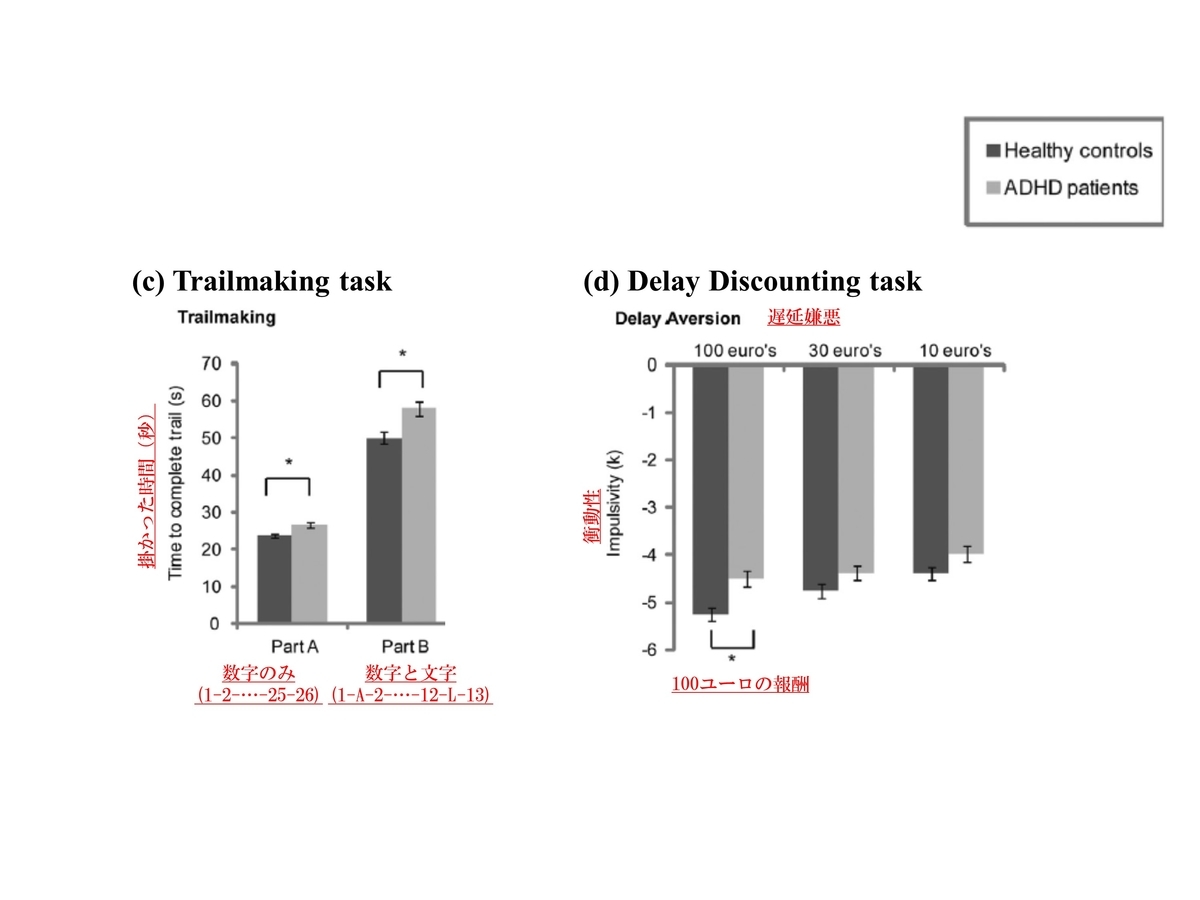

図4 (c)はTrailmaking taskは紙面に記載されたターゲットを順に一筆書きで線結びする課題の結果で、本研究ではPartAは数字のみ(1-2-3-…-25-26)、PartBは数字と文字の組み合わせ(e.g. 1-A-2-B-3-….-K-12-L-13)の2種類の課題を行っている。可能な限りはやく結び終わらせることが求められ、PartAでは“動作”、PartBでは“認知の切り替え”が必要とされる*4。結果は2課題ともにADHD群で有意に課題完遂時間が長いことがわかった(A: Mean HC23.70→ADHD26.80, p=0.001, B: Mean HC50.06 → ADHD57.89, p<0.001)。ADHD群において、動作の遅れや認知の切り替えの遅れがあったことが示された。

図4 (d)はDelay Discountingという短期的・長期的な利益と関わる行動の選択する、すなわち“認知的制御”や“行動抑制”といった「セルフコントロール課題」である。この遅延割引 (遅延嫌悪)という概念では、得られるまでに時間を要するような報酬は、その人の中において実際の量や金額よりも時間に応じて割り引かれて評価される。結果を見てみると、ADHD群はHC群よりも高い報酬(100ユーロ;1万円強)に対して有意に高い衝動性を示した(Mean HC-5.25→ADHD-4.50, p<0.001)。これはADHD群において、より高い衝動性(強い遅延嫌悪)があることを示している。

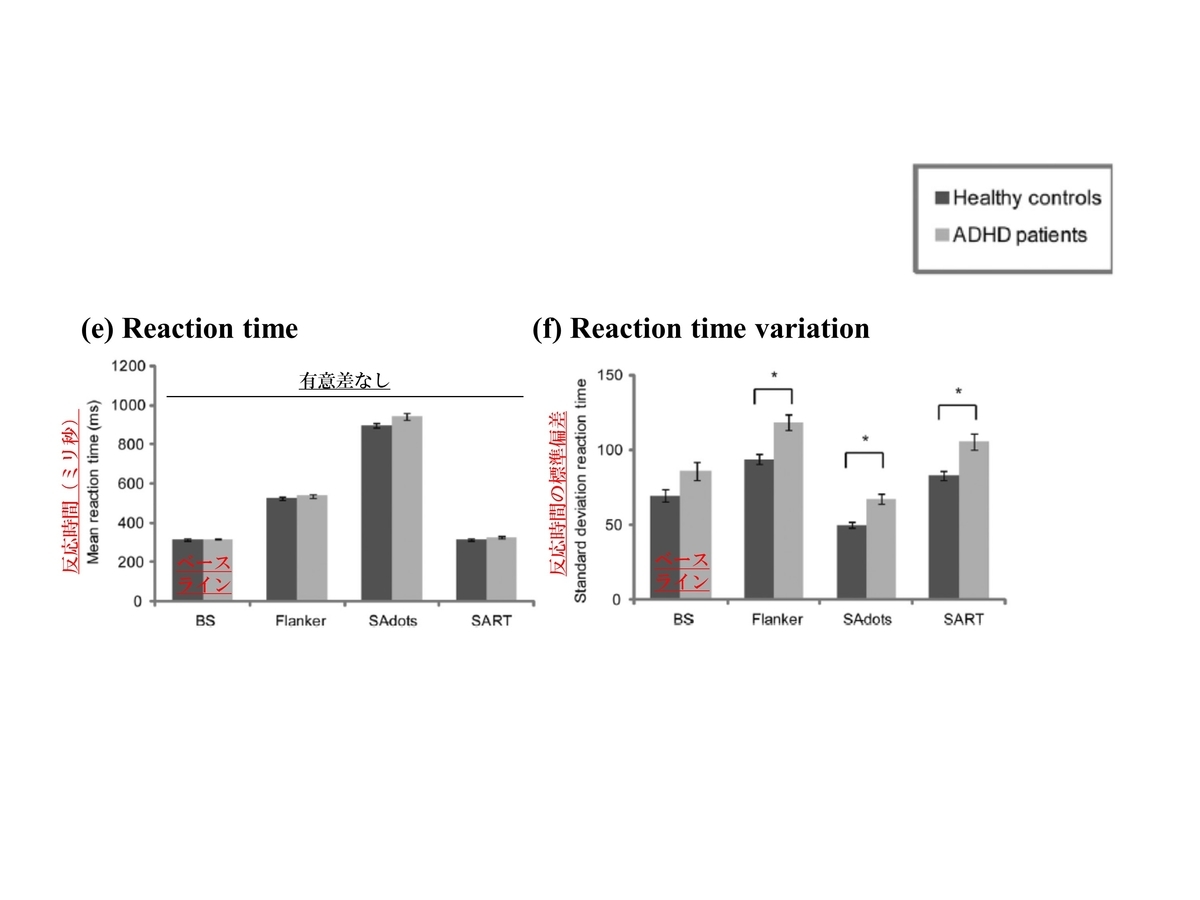

“反応時間”は両群で有意な差はなかった (図5e)。しかし一方で、ADHD群は有意に反応時間の標準偏差が大きかった(図5f)。つまり、反応に要する時間はHC群と変わらないが、各反応時間に大きな変動性を示したことがわかった。

<個々人のスコアをよく見てみると>

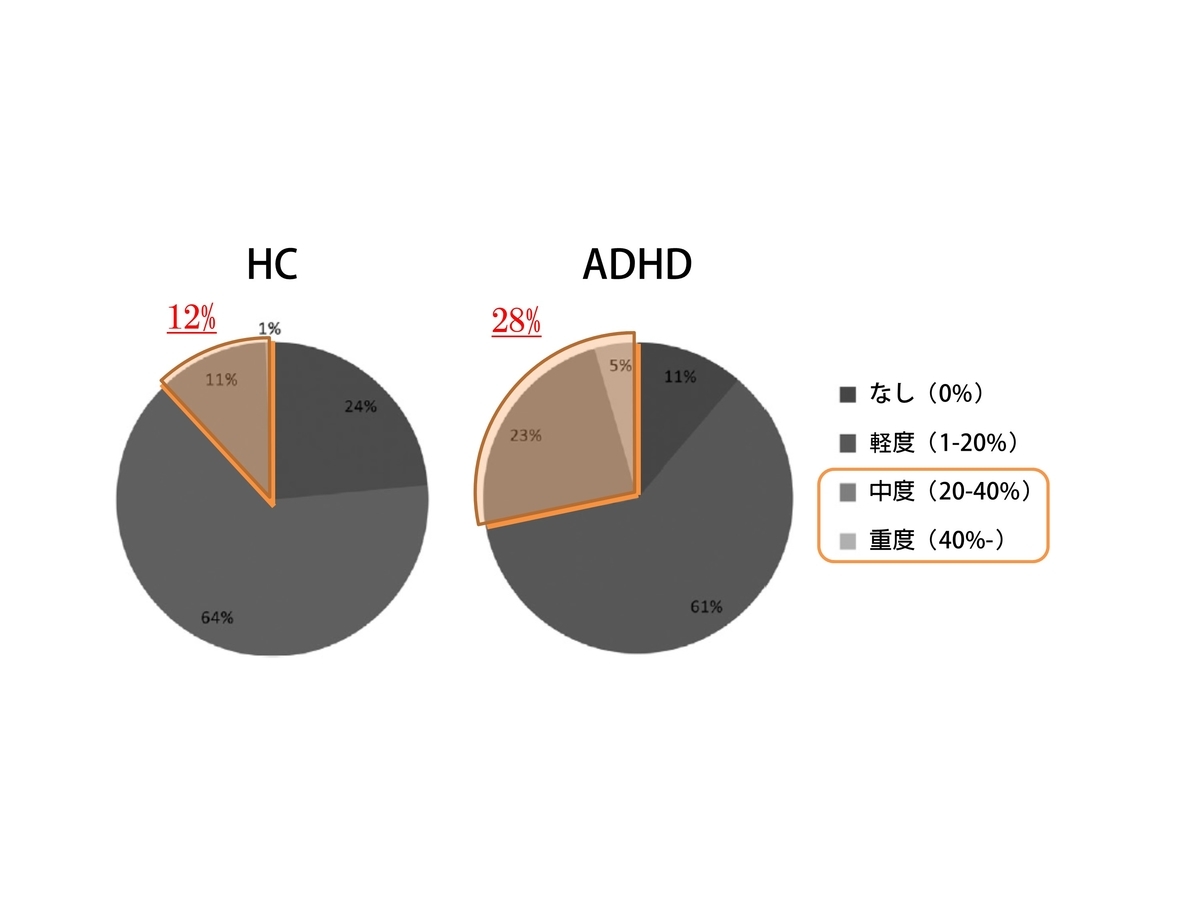

ここまで、ADHDという「集団」でHC群と比較してきた。これまでの結果を見てみると、ADHD=認知能力が低い、と言いたくなるが、そう単純ではないことに注意してもらいたい。HC群の下位10%のスコアを下回った各テストスコアの数で計算されたのが「課題失敗スコア」だ。その課題失敗スコアの割合分布を以下に図でまとめた (図6)

ADHD患者は有意に高い課題失敗スコアを出し(mean controls=9.16%, mean ADHD=15.82%)、ADHDとHCを全体で比較すると中度もしくは重度の課題失敗スコア率を出した人の割合がADHDの方が倍程度多いことがわかった。 しかし、ADHDの大部分 (72%)の人はほとんどの課題で大きく平均を下回るようなことはなかったということもいえる。もちろん、全体の割合で見るとADHD群の中に極端に課題ができなかった人が多いことが分かるが、HC群の中にも一定数いる。※このあたりは論文の落とし穴だと思う。学術論文では「差がない」と論文として成り立たないので、差があった部分を強調する書き方に傾倒しがちである。

よく発達障害を凸凹で表現する人がいるが、まさに言い得て妙で、その通りの結果なんだろうと思う。代表もHPにて次のようにコメントしています。

実際のところ、ADHD者の成績はバラツキが非常に大きく、有意に成績の低かった課題でも、その「低さ」は極端なわけではありません。中にはADHDであっても全てを定型発達者の平均以上にできる方もいれば、定型発達者でもスコアが高い人ばかりでは無いのです。

【結論】Conclusion

<まとめ>

***************************************

ADHD者はさまざまな認知機能テストで凸凹が目立っていた

***************************************

ADHD者と健常対照者の認知能力の包括的な分析によって、成人ADHDではいくつかの認知領域が中程度の障害を受けていることがわかった。一方で、ADHD集団にしろ対照集団にしろ、認知能力は不均一であり、参加者の課題失敗スコアの数は個人差が非常に大きくなっていた。

このレポートを読んだ人の多くは、ADHD者は多くの認知領域で障害を抱えているといった印象を受けたかもしれない。しかし実際のところ、ADHDの方がControlよりもテストの結果が悪かったという短絡的解釈は誤りである。大部分(72%)のADHD者は20%未満の課題失敗スコアであり、これはHC群と比較してもあまり変わらない。

<ADHDの診断にこれらの課題スコアは役に立つか>

ADHD診断予測モデルはとても限定的なものとなった。本研究の結果からわかるように、多数の認知試験の結果が利用可能であるにもかかわらず、その結果からADHDを高い精度で予測することは未だ難しいようだ。異なる認知領域(EF、応答変動性、タイミングおよび遅延回避)からの6つの指標を含んだ予測モデルは82.1%の特異性および64.9%の感度に留まった。(この感度がかなり低いため)臨床現場でのADHDの診断ツールとしては不十分だといえるだろう。

<「個人差」をどう捉えるべきか>

本研究の知見はどこに役立つだろうか。 私は精神疾患の神経生物学的および行動的基盤の理解を助けになると考えている。 神経心理学的な認知機能測定は、現在の疾患のカテゴリーに制限されることなく、精神病理学と結び付けて個々の疾患を特徴づけることができるからである。 さらに、このような神経心理学的な調査は、個人差を見なければならない臨床医にとって特性に合わせた治療方針を決定する「初期スクリーニング」という点で有用であり、より個別化された医療を可能にするのではないだろうか。今後の研究が疾患の基礎となる神経生物学の観点からもADHD病因のより良い理解の助けとなると信じている。

私はこの研究結果をうけて、神経心理学的データのクラスタリング分析を用いて、認知経路の発達障害における「個人差」を調べるアプローチは、NIMHによる最近提案された戦略Research Domain Criteria(RDoC)を想起させた。*5このような問題については世界中の医療者・研究者が良く考える必要があると思う。

元来,精神疾患の臨床診断は,精緻な臨床観察に基づき,心理学的な分析を用いて,心因も含めた概念に基づいていたが,そうした手法の妥当性が否定され,病因を廃したDSMが台頭し,治療法の選択など臨床現場にも影響を及ぼすようになってきた。 私の中では,DSM とはあくまで過渡期的な存在で,心理的な分析に代わって,生物学的な手法によって,詳細に病因が明らかにされれば,ガラッと診断基準は変わるものと思っていた。しかし,そうはならなかった。私もそうだったのだが,なぜか生物学的な手法を用いながら,DSM の診断基準に依拠して,“ 疾患” 患者と健常者,あるいは異なる“ 疾患” 間の差異を見出す研究が大勢を占めていた。それは,あたかもDSM の診断カテゴリーを絶対視し,生物学的なマーカーの妥当性を示そうとするかのようであった。まさに,さまざまなマーカーを用いて,判別率を競い合っているようにも見えた。しかし,それはDSM の診断基準による“ 疾患” 同士が本当に異なるものである,との前提に立っている。“ 疾患”の異種性やコモビディティの高さを考えると,“ 診断バイオマーカー” の探索は果たして有用なのだろうか。(日本生物学的精神医学会誌 26巻1号より)

<ADHD者は報酬への閾値が高いが、感受性も高い>

多くの研究が報酬に対する脳内の賦活が乏しいことを報告しており、弊社の代表ブログでもそのことは紹介してきた。

機能的MRI(functional MRI;fMRIと略す)を使った実験では、ある課題を被験者にモニターを見ながらさせると、その時の脳活動を記録することができる。友田先生のグループは、このfMRIの中で金銭的報酬を獲得するようなゲームをADHDと非ADHD児17人ずつ(平均年齢は双方とも約13歳)に行った(⇛Mizuno et al., Neuroimage:Clinical, 2013)。

ゲームはカード選択をするもので、報酬が高い、低い、無いの3条件に分かれる。そしてカード選択によって報酬があれば、普通は「やった!」という感情とともに報酬系が活性化されるわけだ。

結果(図参照)、非ADHD児は報酬の高低に関わらず脳の報酬系(線条体、特にその中の側坐核という部分)が活性化したが、ADHD児は高い報酬の時しか報酬系が活性化せず、低い報酬の時には報酬系の活性化が見られなかった。一方、ADHD児も薬による治療を受けた後は非ADHD児と同様の脳活動を示した。

代表のブログより(http://neurophys11.hatenablog.com/entry/2016/07/01/235010)

ここで紹介した研究の結果(Delay Discountingのセルフコントロール課題)では、ADHD群は“高い報酬に手を出さずにいられなかった”。高い報酬になり、閾値を超えるとむしろすぐに反応してしまう衝動性をみせた。こういった報酬への考え方は次のような心理学的な仮説を読むと理解しやすいかもしれない。

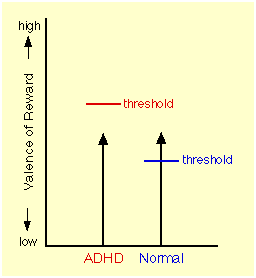

(1) 報酬に対する閾値が高い

ADHD児は、報酬に対する感受性が低いと言われます。例えば、部分強化事態ではADHD児の成績はあまり良くありません。これは、図に示したように報酬に対する閾値が高いからと説明されました*6。つまり、ADHD児はより多くのごほうびを貰えないと満足しないということになります。

(2) 報酬への感受性が高い

ADHD児の報酬への感受性は、低いというようりむしろ高い*7。固定間隔強化スケジュールのもとで反応率を測定してみると、強化まで時間がある時は健常児と比較して低反応ですが、時間が短いときは健常児よりも高い反応率でした*8。この実験は、一概に感受性が低いのではなく報酬が与えられるタイミングがその効果に影響を与えていることを示しています。

(3) 報酬の遅延を待てない

報酬への感受性それ自体に問題があるのではなく、報酬をすぐに求める傾向がある*9。図に示したように、行動をした直後に報酬を与えることは効果的であるが、報酬までの遅延が大きいとその強化価が低下してしまうということです。これは、ADHD児が自分のした行動と将来に得られる報酬の関係を学習することが難しいことを示唆しています。

*1:American Psychiatric Association,2000.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV-TRs. American Psychiatric Press, Washington, DC.

*2:Biederman, J., Petty,C.R., Evans,M., Small,J., Faraone,S.V., 2010. How persistent is ADHD A controlled 10-year follow-up study of boys with ADHD. Psychiatry Res.177,299–304.

*3:1 Baseline speed task

十字が四角に変化したらボタンを押す。純粋なベースライン反応速度(RT)を測定。

2 WAIS-III Digit span task

数唱課題(順・逆唱)。数唱は検査者が口頭で提示する数系列を提示順に復唱する順唱と提示の逆順で再生する逆唱の二つの課題からなる。

3 Flanker task

フランカー課題(例えば,SSSHSSS:反応不一致条件)。本来は選択的注意課題で、すべての試行において左右の選択反応を行うため、反応傾向が高い。競合する反応を生じさせる認知的葛藤課題なため、うまく反応の抑制が働かないとエラーが生じやすいのが特徴である。今回は9つのブロックの真ん中の色が青か緑の時にボタンを押すように指示された。初めは全て同じ色だったり(congruent trial)、全く違う色だったりするが(neutral trial)最後は異なる色に挟まれて提示される(incongruent trial)。

4 Sustained attention dots task (SA-dots)

ドットプローブ課題では、注意の捕捉ならびに注意の開放段階における注意の偏りの検出が可能。画面上に提示された3,4もしくは5個のドットに注意深く反応することが求められる。具体的には「3」か「5」の時は利き手でない方のキーを、「4」の時は利き手の方のキーを押して反応する。

5 Sustained Attention to Response Task (SART)

Go/No-go課題の変種。 この課題は,Go試行の頻度が高く,No-go試行が稀であるために,Go反応をすることへの優勢反応が形成されやすい。例:モニター中央に1〜9までの数字をひとつランダムに提示した。SARTブロックでは“3”のときだけ反応を控え,他の数字に対してはスペースキー押しを行う。

6 Trailmaking task

紙面に記載されたターゲットを順に一筆書きで線結びする。PartAは数字のみ(1-2-3-…-25-26)、PartBは数字と文字(e.g. 1-A-2-B-3-….-K-12-L-13)。それぞれの課題完遂総時間とAとBに要した時間の差を測定する。

動作と認知シフトが必要とされ、課題に要した時間からペンを動かす動作時間を引いたものを認知時間だとすると、課題完遂総時間と有意な相関がえられる(Kortte et al., 2002)。

7 Semantic category and initial letter fluency

カテゴリー・文字想起課題:最初は、参加者には1分以内にできるだけ多くの動物(カテゴリ)の名前を言い、その後1分以内に多くの職業について言及するよう求められます。 タスクの第2部では、参加者には最初の文字が与えられ、その文字から始まる数多くの言葉をいうように求められます。 計3試行を行う(一つは文字 'T'、もう一つは文字 'A'、もう一つは文字 'D‘) (Hurksら、2004)

8 Delay discounting task

遅延割引(報酬選択)課題:参加者は、2つの(仮想の)インセンティブの間で選択を繰り返し求められます。 1つのオプションは短期間でインセンティブ(金額)を作れるが、もう一方のオプションは後でインセンティブを生成する(すなわち、「今から180日後に30ユーロ、またはいますぐに2ユーロを受け取る。どちらをとりますか?」)。 タスクの間、インセンティブの価値および遅延の時間は変化する。 衝動性のパラメータ(k)は、遅延報酬(V)の現在の値、遅延報酬の実際の値(a)および遅延の日数(D)から次のように求める。式:V = a /(1 + kD )(Dom et al., 2006)

9 Time estimation task

時間推定課題:1秒の長さを表示するために、参加者は最初にコンピュータ画面上に1秒間画像を表示し、これを10回繰り返す。 次に、参加者は、サウンドが提示されてから1秒後にスペースバーを押して、反応する必要があります。 参加者は、タイミングの正確さ(「遅すぎる」、「速すぎる」、「正しい」)についての各試行の後でフィードバックを受け取る。 (Rommelse et al., 2008)。これまでの研究では思春期では1秒の推定に差があったが、成人ではその差がないとする報告、36, 48秒・・・と時間を延ばすとADHDの成人においてもエラーが増えることが報告されている。

*4:課題に要した時間からペンを動かす動作時間を引いたものを認知時間だとすると、課題完遂総時間と有意な相関がえられるようだが、本研究では詳細な認知時間については調査していない

*5:RDoCプロジェクト

精神疾患は複雑な遺伝・環境要因と発達の段階によって理解される脳の神経回路の異常によって起こるという仮説に基づき、精神疾患を診断カテゴリーにとらわれることなく、生物学的でありかつ横断的な視点が取り入れられたディメンジョナルな評価基準による枠組み(フレームワーク)にて構築されている。この背景には、今まで主に用いられている精神疾患の診断体系であるDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders(DSM)とInternational Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems(ICD)に基づく研究が、生物学(神経科学や遺伝学)的な新たな研究の歩みを止めているという問題がある。

*6:Haenlein, M. & Caul, W. F. (1987) Attention deficit disorder with hyperactivity: a specific hypothesis of reward dysfunction. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 26: 356-362.

*7:Douglas, V. I. & Parry, P. A. (1994) Effects of reward and non-reward on frustration and attention in attention deficit disorder. Journal of Abnormal Child Psychology, 11: 281-302.

*8:Sagvolden, T. et al. (1998) Altered reinforcement mechanisms in attention-deficit/ hyperactivity disorder. Behavioural Brain Research, 94: 61-71.

*9:Barkley, R. A. (1997) Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: constructing a unifying theory of ADHD. Psychological Bulletin, 121: 65-94.