代表です。

何気なく昨年の今ごろの状況を見返してみましたら、まだ新型コロナウイルスワクチンの開発が海外で順調そうという情報を得たところでした。それから1年でこんなにもワクチンが普及してきたということと、それでも尚ここまで感染が広がりを見せていることに驚きを禁じえません。

感染に気をつけつつ活動を続けていきたいと考えています。

さて、

今回も以前現行のはてなブログに移る前に一度公開していたブログにコメントを加えて再掲します。執筆は3月で退職した学術広報佐原です。

妊娠中に起きる感染症や発熱に子どもへの影響は心配されるところですが、ADHDへの影響はあるのかどうか、という研究を紹介いたします。

Fever and infections in pregnancy and risk of attention deficit/hyperactivity

disorder in the offspring

Julie Werenberg Dreier

Institute of Public Health, University of Southern Denmark, Esbjergn

Journal of Child Psychology and Psychiatry 57:4 (2016), pp 540?548

【要約】 Abstract

本研究は1996-2002年にデンマークで行われた大規模な前向きコホート研究の結果である。発熱および感染症は、妊娠中の一般的な事象であり、子孫における神経発達障害に関連することが示されている(※1)。しかし、注意欠陥/多動性障害(ADHD)に関連する証拠はほとんどない。

この研究の目的は、妊娠時期および症状の重さを考慮して、子どものADHDに対するこれらの母胎内曝露の影響を調べることである。1996-2002の長期にわたって約9万人もの妊婦をコホート調査し、

「子供のADHDの発現」と「母親の妊娠期の発熱や感染症」との関連性を調べている。

結果のまとめは以下の通り。

・この分析では、妊婦の発熱または感染と子どものADHDとの間には関連性は認められなかった。

・特定の妊娠期間や感染症に的を絞った場合、妊娠9~12週の発熱および33~36週目の泌尿生殖器感染(膀胱炎など)によりADHDのハザード比の増大がみられた。

・妊娠中の発熱の酷さや解熱剤の使用はADHDに関連がなかった。

妊娠中の発熱や感染症と子供のADHDに関連性はないが、妊娠の時期によっては脆弱な時期があるかもしれない。影響は小さいが注意すべきことに変わりはないだろう。

【研究背景】 Background

発熱および感染症は、妊婦のそれぞれ約25%, 60%が罹る一般的な事象である。これらの母胎内暴露は子孫における神経発達障害に関連することが示されている(※1)。胎児の脳の発達は受胎後数週間以内に始まるといわれている。胎児の脳は「急速に発達する」誕生前が特に脆弱であると考えられており、この重要な時期に様々な有害物質に曝露された母親は、子どもの脳の発達に影響を及ぼし、機能に長期的な影響を及ぼす可能性がある。一般に、妊娠早期の第1および第2妊娠期における胎児器官形成の時期が脆弱性の亢進期として言われているが、神経発達障害の発症要因としてはエビデンスの一貫性は低く、

母親の感染や発熱が「いつ」「どのように」子供の脳神経発達障害を引き起こすのか、詳しいメカニズムは理解されていない。

妊娠中の母親の発熱と感染がその後の神経発達障害に関連するといわれている。現在、主に統合失調症、自閉症、脳性麻痺などの状態に関連する報告がある(※1)。妊娠中における感染症の影響と子どものADHDのリスクを評価した研究はほんのわずかであり、発熱の影響を評価した研究は未だ発表されていない。過去の研究はすべて、妊婦の感染症の曝露が子どものADHDの増大と関連する可能性があることを示唆している(※2)。また、別のコホート研究(※3)は妊娠後期の発熱がADHD様の機能障害と関連する可能性を示唆している。

この研究の目的は、「妊娠中の発熱や感染症と子どものADHDに関連性はあるか」を調査することである。

【研究結果】 Results

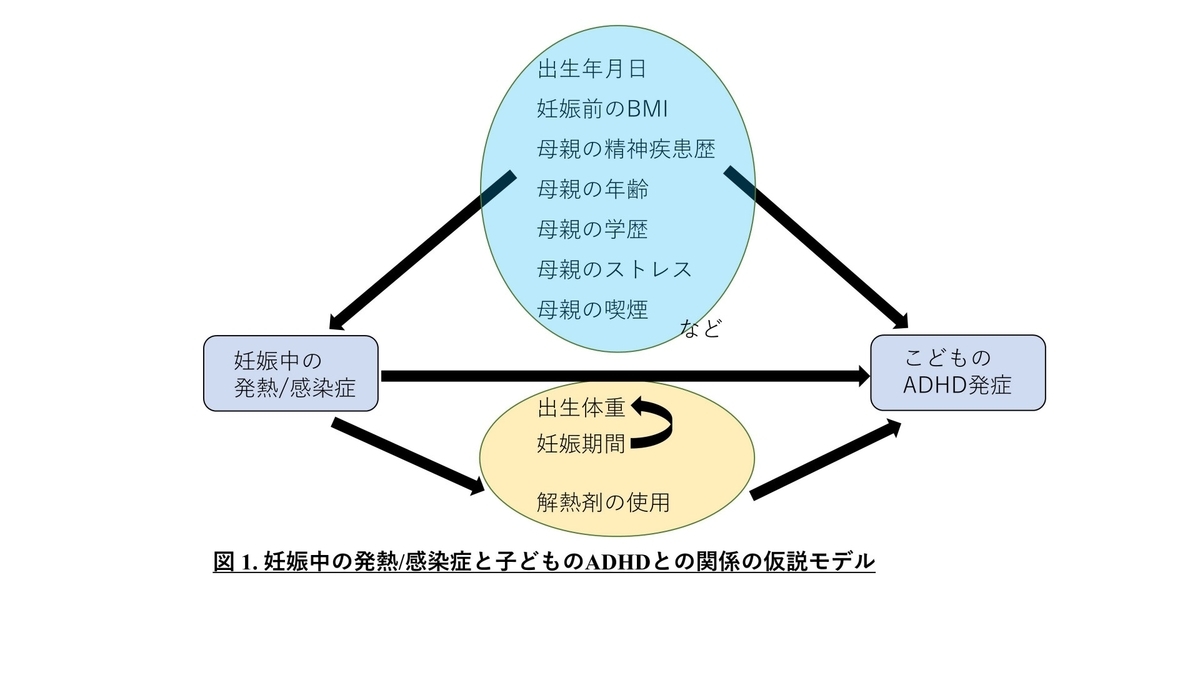

発熱や感染症にADHDとの因果関係があるとしたら、それはどのような要素からくるのだろうか。筆者らは(図1)のようなモデルを仮説として提唱している。母親の学歴を除くと、その多くは電話調査で得た情報である。例えば、「発熱であれば何日間、そして何度の熱を体験したか。感染症であれば何が感染し、どのような症状であったか」等である。また、母親のストレスに関しては少し複雑に質問している。例えば、「経済的に、仕事に、夫にどの程度ストレスを感じているか」などで、その質問は全部で9つあり、その程度を高中低に分類分けしている。これらの要素を変数として“Cox解析”に取り入れている。

感染症や発熱を経験した人たちは、「世帯に子どもが多い」、「より肥満気味」、「喫煙者が多い」、「ストレスが大きい」という傾向があった。しかし、非常に小さな影響であり、ほとんどの感染症および発熱とADHDに因果関係はないようにみえる。

結論から先に述べると、「妊娠期の発熱や感染症はADHDとは関係がない」ようだ。

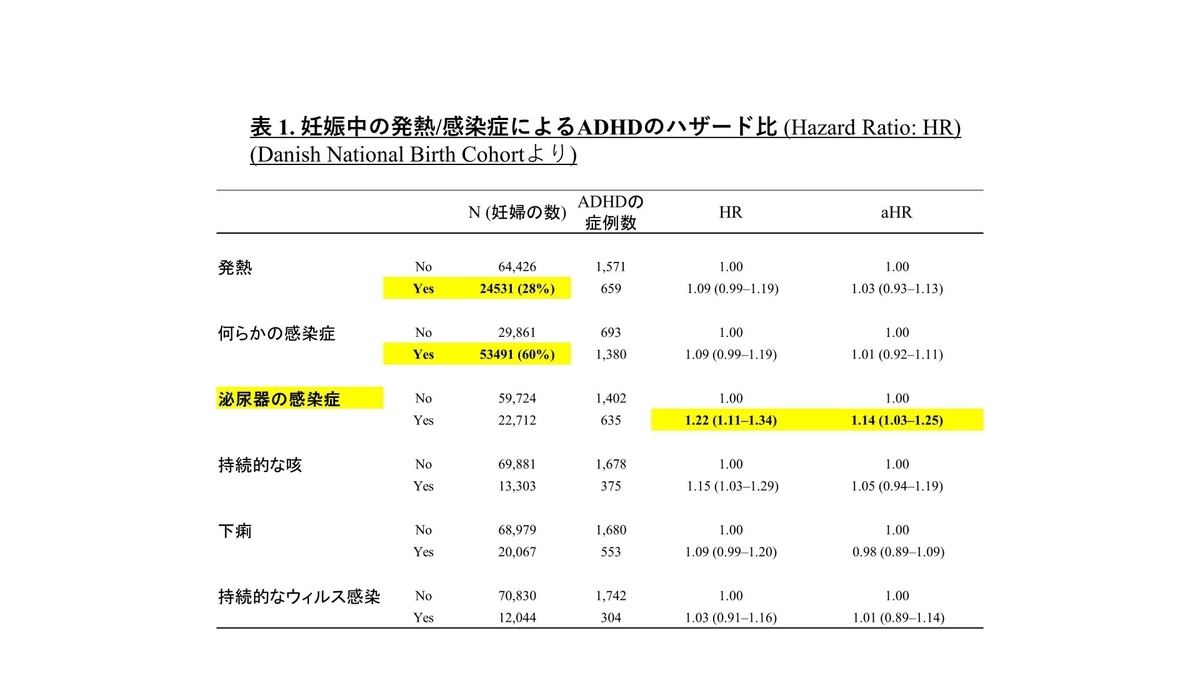

一般的に、妊娠中に発熱や何らかの感染症にかかる人はそれぞれ約25%、60%もいる。今回のデンマークのコホートでも同様にそれぞれ28、60%だった(表1)。有意なハザード比の増加が見られたのは泌尿生殖器の感染症であった。

※aHR:(図1)の青丸(母親の学歴、年齢、精神疾患の病歴、出生の年月日、母親の喫煙、ストレス強度、妊娠前のBMI、および世帯内のこどもの数)で調整したハザード比。 さらに、発熱は感染の影響について調整し、感染は発熱の影響について調整して解析している。

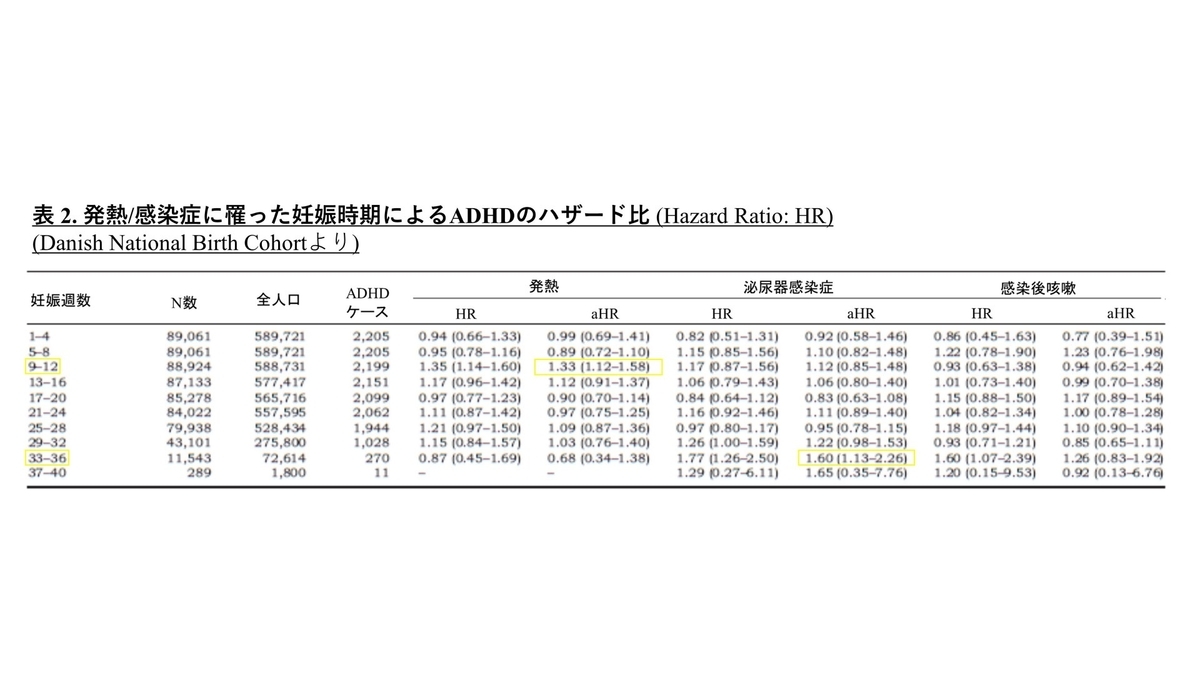

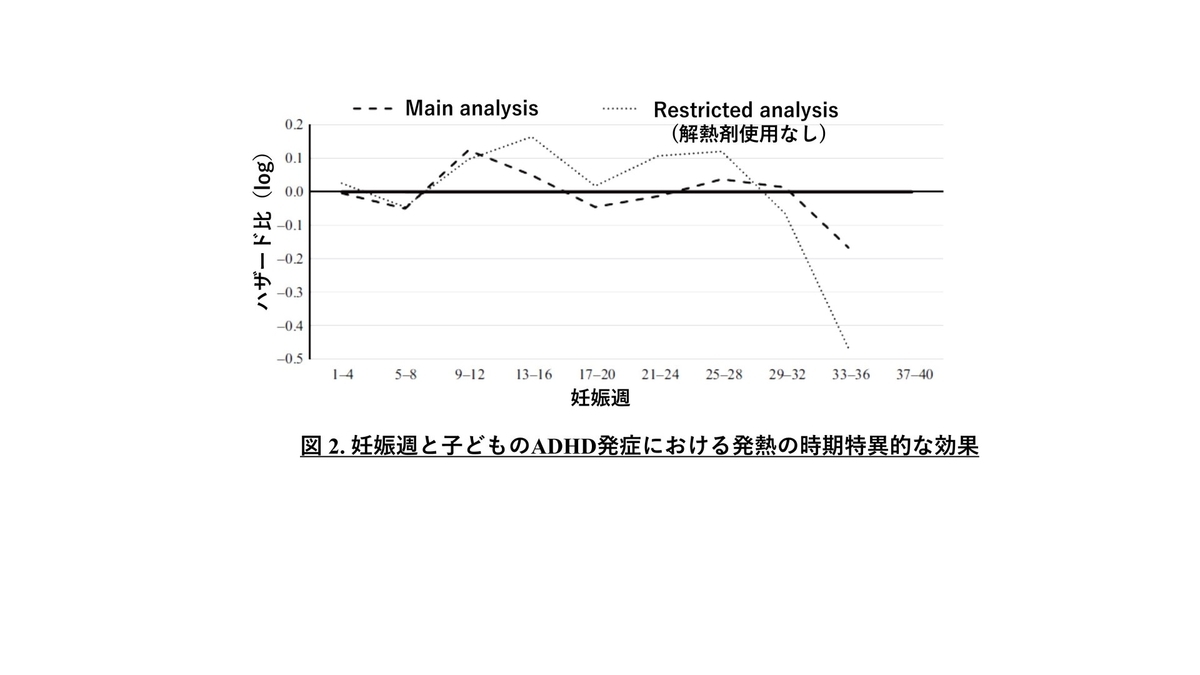

次に、在胎週数毎にわけて細かく調べている。発熱時の解熱剤の使用有無によってもその影響は異なるようだ。

(表2)をみると妊娠初期の後半である9-12週で発熱による影響が強まっている。また、妊娠後期の33-36週で泌尿器の感染症が有意にそのハザード比を増大させ、感染後咳嗽(長引く咳)も同様にその傾向がありそうだ。

さらに発熱に対して解熱剤を使用しなかった場合、13-28週でハザード比がより高くなっているようにも見える(図2)。

以前の別の研究によると、妊娠後期にADHDのHRは感染症に対してより脆弱だったという報告がある。

これらの結果を受けて、筆者らは次のように考えたようだ。

「感染症によるHRの増大は発熱によるものというよりは、感染そのものも

しくは感染治療によるものだろう」

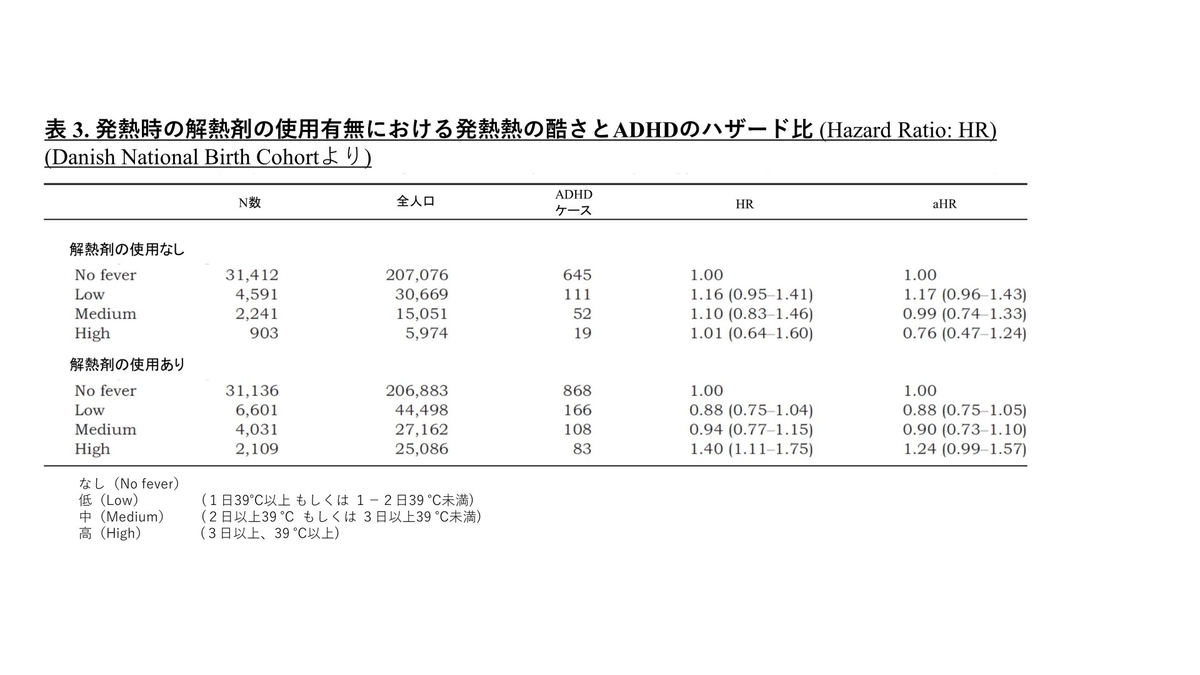

筆者らはさらに解熱剤の有無による影響を調べた。発熱の酷さを条件に入れて解析を行っている(表3)。しかし、予想していたような結果は得られなかったようだ。ひどい発熱(39度以上で3日以上)であっても有意なαHR増加には直結しないようである。解熱剤を飲まなかった人はその発熱の度合いが軽かったことがうかがえるが、ひどい発熱でかつ解熱剤を飲まなかった人であってもαHRが増大するわけではないらしい。

【総評】 Review

このレポートは多くの妊婦が一安心できる結果となったのではないだろうか。しかしながら、さまざまな胎内曝露が子どもの将来の健康問題につながることは明白であり、このような概念をDOHaD (Developmental Origins of Health and Disease)と呼んでいる。つまり、「将来の健康や特定の病気へのかかりやすさは、胎内環境の影響を強く受けて決定される」という概念である。たとえば、「低出生体重で生まれた子は成人になってから糖尿病や高血圧など生活習慣病を発症するリスクが高い」ということは良く知られている。依然として子どもの発達障害が出生前の胎内環境にどの程度影響を受けるのか不明なままである。

筆者らは特に妊娠週(在胎週数)が重要だと主張する。妊娠期間全体ではほとんど変化がないのに対して、特定の妊娠週ではADHDリスクが増大していた。これは確かに尤もらしい推測に思われる。ASDの動物モデルでは、抗てんかん薬であるバルプロ酸を妊娠中の動物に1度だけ投与するが、仔の自閉症様行動スコアはその投与時期に大きく左右される。脳の発達の過程でどのような環境刺激がいつクリティカルに影響を及ぼすのかを明らかにすることが今後の研究課題だろう。

【代表から一言】

この研究には続編ともいうべきノルウエーの研究があります。

今度はノルウエーのデータを用いて妊娠期のどの段階で発熱が母体にあった場合に子どものADHD特性発現に影響有るかを調べているものです。

結果としては大きな違いはありませんが、first trimester(妊娠最初の3ヶ月)において発熱が母体にあったとき、子どもの不注意リスクがオッズ比2.64倍で高まっていたというものです。一方で、多動/衝動性には関連が無かったし、母親が摂取した解熱剤の影響も無かったと。

こういう研究は国民総背番号制がきちんと導入されている北欧のデータで信頼性が高いなといつも思います。

さて、両研究のインパクトですが、個人的にはさして無かったというか、ほっとできる結果という気がします。確かに幾つかの解析で、妊娠中の母体の感染や発熱はADHDのリスクを上げている結果ですが、正直とんでもない値ではないかなと。もちろん母体の発熱や感染は他の影響ももたらしますので無いに越したことはありませんが、ことADHDに関してはそういった身体の状況があったからといってそれを理由に子どものADHDの説明ができることというのは殆ど無いでしょう。やはりADHD特性の発現には遺伝的影響が強いのではないかと感じられました。

【参考文献】 Reference

※1 Dreier et al., (2014); Khandaker, Zimbron, Lewis, & Jones, (2013); Zhou, (2012)

※2 Arpino、Marzio、D'Argenzio、Longo、&Curatolo、(2005); Mann&McDermott、(2011); Pineda et al.,、2007; Silva、Colvin、 Hagemann、&Bower、(2014)

※3 Dombrowski et al., (2003)

※4 Strickland, A.D. et al., (2014)

***************************************

ライデックでは、ブログ以外でも様々な発達障害の情報を発信しています。気になる方は、公式HPや公式Twitterをチェックしてみてください。

⇢お気に入り登録、いいね等応援よろしくお願いいたします!

⇢また、読者のみなさまから紹介してほしい発達障害の話題や記事に対するコメントもお待ちしています!

***************************************

発達特性研究所 (RIDC: Research Institute of Developmental Characteristics)

本記事は株式会社ライデックによって作成されました。できるだけ、簡単でわかりやすい言葉で記述しています。データの解釈や内容表現に誤りがあれば、コメント欄にてご指摘ください。また、弊社HPやTwitterにてさまざまな発達特性情報を発信していますので、興味のある方はそちらもチェックしてみてください。